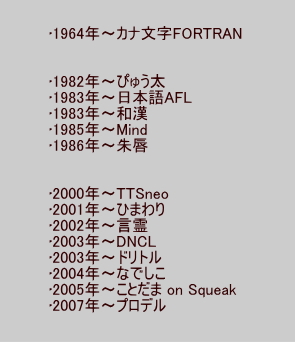

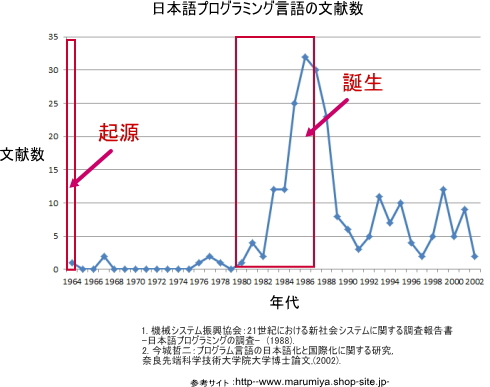

日本語プログラミング言語は段階的に発展しており、その歴史定義は以下の通りとなり、ほぼ20年周期で変化をしています。

パソコン(計算機)が一般に普及していなかった時代、カナ文字FORTRANが利用(資料として存在)されており研究を行うために必要となり日本語プログラミング言語が利用されたと推測する。しかし一般普及とは程遠く日本語プログラミング言語の起源とする。

パソコンの一般普及と共に1982年前半に複数の日本語プログラミングのできるものが誕生した。1982年ぴゅう太から始まり1986年には朱唇など公開されている。複数言語の効果もあり「日本語プログラミング言語」という言葉も広まったという点では、日本語プログラミング言語誕生と言える。

パソコンが高性能化し日本語プログラミング言語の欠点である処理速度が欠点でなくなりつつある2000年前半、複数の若い開発者により日本語プログラミング言語はメジャー化(一般普及)した。特に2人の若い開発者がTTSneo,ひまわりを開発、その後今現在でも有名な日本語プログラミング言語なでしこ,プロデルも誕生した。